Наследственное заболевание кожи у людей и золотистые ретриверы – казалось бы, что между ними может быть общего?..

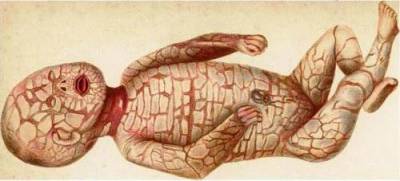

Арлекиновый ихтиоз (ихтиоз шута) на иллюстрации середины XIX в. На современных фотографиях таких больных лучше не видеть: зрелище неприятное и устрашающее

Бесчисленные сеансы близкородственного скрещивания (

инбридинга), которые используются селекционерами, сделали собак не только очень разными, но во многом – и очень похожими на нас. Взять, к примеру, такую популярную породу, как

золотистый ретривер: в последние годы эти собаки стали страдать от чисто человеческих заболеваний кожи – наследственных расстройств, из-за которых она превращается в устрашающую растрескавшуюся поверхность. В тяжелых случаях эти заболевания –

ихтиозы – могут оказаться фатальными. Недавнее исследование показало, что связано появление этих болезней у ретриверов ровно с теми же генами, что и у людей.

В самом деле, хотя инбридинг позволяет сохранять чистоту породы, из-за накопления гомозиготных аллелей и закрепления вредных мутаций такие скрещивания до добра не доводят. «Мутировавшая копия гена может быстро распространиться в породе», - добавляет

Кэтрин Андрэ (Catherine André), глава исследовательской группы генетики собак из французского Университета Ренна. И время от времени этот негативный процесс может приводить к тому, что генетические расстройства, прежде очень редкие, распространятся по всей популяции.

Ихтиозы у ретриверов проявились достаточно поздно; прежде их распространение было зафиксировано и у других пород – скажем, Джек-Рассел терьеров или норфолк-терьеров. Название этих заболеваний происходит от греческого слова «рыба», поскольку кожа при этом ороговевает и превращается практически в чешую. По счастью, эти генетические расстройства исключительно редки, даже самые распространенные их формы поражают лишь одного из 2500.

Лучше полюбуйтесь на золотистого ретривера – исключительно симпатичная порода

Один из ихтиозов называется

арлекиновым (или ихтиозом шута): образующиеся чешуйки рисунком с мрачноватой иронией напоминают веселый костюм Арлекино. Это одна из самых опасных форм ихтиоза, она развивается уже в первые дни жизни и очень часто заканчивается фатально. Хорошо, что встречается она настолько редко, что даже подсчитать частоту его появления пока не удается. Тем более трудно разобраться в генетических механизмах развития этого заболевания. Тут-то, как всегда, людям и пришли на помощь наши лучшие четвероногие друзья – и в здравии, и в болезни.

Прежде всего, ученые должны были убедиться в том, что у ретриверов ихтиоз связан с мутациями в тех же генах, что и у людей. В эксперименте задействовали 20 больных собак и столько же здоровых для контроля. Сканированию подвергся весь геном – по 50 тыс. генам-маркерам – и в результате виновник был найден. Болезнь, как оказалось, вызывает мутация в гене PNPLA1: у больных собак его мутантная версия имеется в двух копиях, а у здоровых либо в одной, либо вообще не имеется (мутация, как легко заметить,

рецессивна, и проявляется лишь при наличии обеих копий мутантного гена PNPLA1).

На следующем этапе авторы вместе с немецкими коллегами смогли приняться уже за несчастных больных людей. И действительно, у шести родственно не связанных друг с другом пациентов обнаружилась мутация в том же гене PNPLA1, и тоже в двух экземплярах.

До сих пор этот ген не связывался ни с ихтиозом, ни вообще с каким-либо заболеванием. Он кодирует белок, участвующий в расщеплении жиров и формировании клеточных мембран. Это подтвердила и биопсия кожной ткани у ихтиозных ретриверов: мембраны больных клеток эпидермиса развиваются аномально. Однако для того, чтобы понять, как именно проявляет себя белок при формировании мембран, и как сказывается его мутантная форма, потребуются новые исследования. Это же касается и других видов ихтиоза, которые вполне могут быть связаны с другими генами.

По словам авторов, их работа открывает дорогу совершенно новому подходу к изучению наследственных заболеваний человека, исследования которых по понятным причинам сталкиваются с целым рядом ограничений. В данному случае использование собак, как экспериментальной модели, позволило быстро и точно определить «виновный» ген, что было бы крайне непросто сделать просто с людьми.